床下の結露|設計段階で要チェック

2024年4月30日(火曜日)

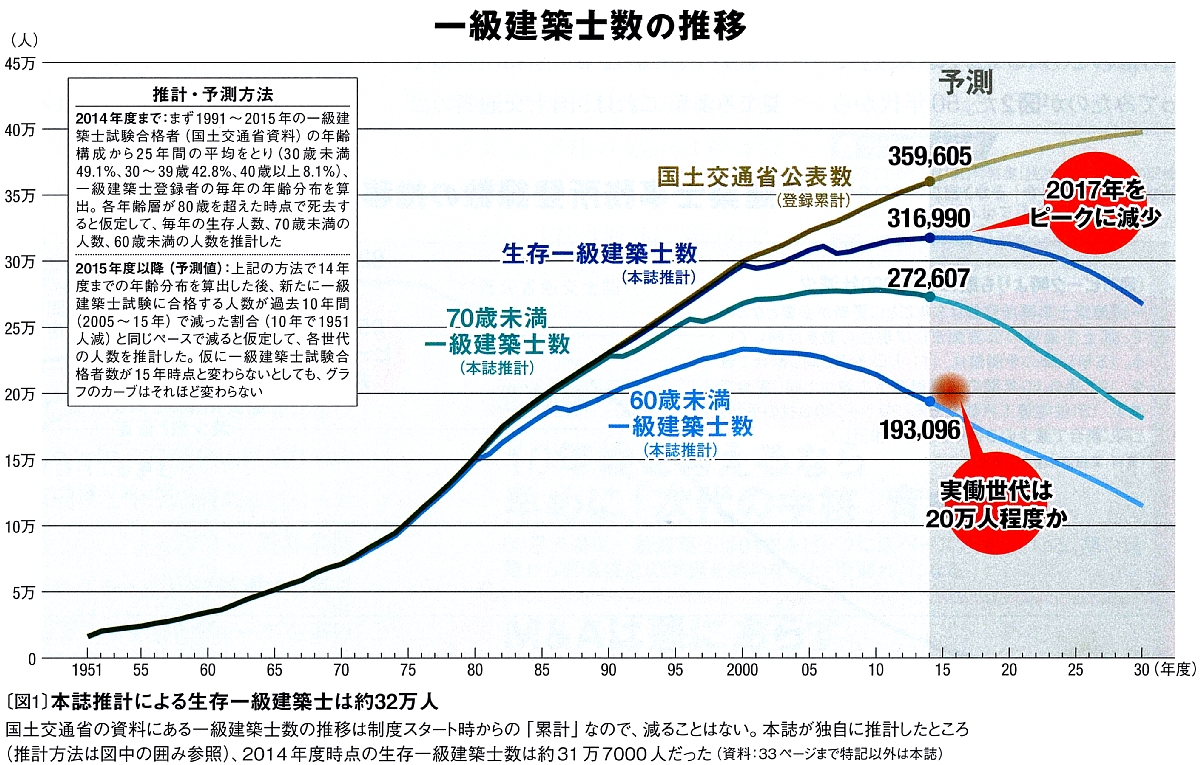

日経アーキテクチュア2016-4-14に創刊40周年記念特集として2026年の建築界について興味深い記事が掲載されました。それによると、これまで一級建築士はずっと増え続けてきましたが、2017年をピークに減少が始まるとのこと・・・つまり新しい建築士より亡くなる建築士のほうが多いのです。とは言え人口そのものも減少するため、建築士の人口比は変わりません。問題は、建築士の実働世代が少ないこと。既に一級建築士事務所は2005年をピークに減少が始まっています。社会の建物を維持してゆくため、即急に次代の中核スタッフを育成する必要があるようです。(関連記事:建築士不足|一級建築士受験者の減少)

こんな中、設計事務所はどのように生き抜けばいいのでしょうか。キーポイントは「非新築・非設計」とのこと。つまり、新築物件に頼らず設計以外の業務もこなせる力をつける必要があります。しかも単独設計にこだわらず、様々な組織と組んでプロジェクトの一員として活躍できるようになることも大切です。

この先10年間の内に避けて通れない変化の一つに設計施工のBIM化があります。90年代に普及し始めたCADが10年後には当たり前となり、建築作業の流れに大きな変化をもたらしました。それを思うと、BIMが建築生産の流れや設計スタイルを大きく変えてしまうことも容易に想像できます。BIMが単に設計図を作成するツールでないことは既に別の記事で解説済み。今後、設計事務所は単なる設計作業から、お客様の立場になって建設全体をお世話するCM(コンストラクションマネジメント)や、建物の活用を生涯お世話するFM(ファシリティーマネジメント)等のビジネスへ、発想を転換する必要がありそうです。

(文献:日経アーキテクチュア2016-4-14)

関連記事

床下の結露|設計段階で要チェック

2024年4月30日(火曜日)

建設業2024年問題

2024年3月28日(木曜日)

能登半島地震に耐えた免振構造

2024年2月14日(水曜日)

構造設計にもAI導入!

2023年12月26日(火曜日)

電気代はまた安くなるか?

2023年11月30日(木曜日)